CSP-SM:思维破茧蜕变之旅 |优普丰CSP专家敏捷教练认证高阶学员课程感悟

规模化敏捷Leading SAFe 6.0认证课|3月22-23日线上

2025年2月13日

人人都可以掌握的视觉表达力——从0-1开启与视觉的「布解之媛」 14天线上实战营

2025年2月20日【学员说-CSP-SM认证课程推荐语】

若你想在教练技能和引导技巧上更上一层楼,CSP-SM能让你从“优秀”迈向“卓越”。

——Anson Wu伍伟曦

在2024年最后的一个周末,我怀着既期待又忐忑的心情到上海参加了优普丰为期2天的CSP-SM认证课程。能够再出发学习进修总是令人期待的,尤其还是国内最顶尖导师申导和布老师的联合授课。与其说CSP是个课程,它更像是一个现场练习和考核,因而也忐忑于自己能否通过他们高标准的考验,从而获得CSP的认证。

培训课程设计,闪电演讲 —— 永远不可能完全准备充分,紧抓核心

目录

在我过往的培训或者课程,通常都会事先对演讲课题做充分的准备:充分的演讲台词脚本准备,充裕的演讲时间,清晰已知的课程受众等等,至少在预演当中令我感觉心里踏实的程度。

但第一个练习,导师们就给我出了道难题。三大题目里面选一个,15分钟内和partner协作准备一个15分钟的、符合4C原则的培训课程。一个相当宏大的话题要用15分钟讲完已属实困难,遑论更要15分钟内临时做出准备,虽然觉得有点强人所难,但我还是咬着牙上台讲完。

在自我反思反馈环节,我坦言由于时间仓促导致准备不足,从而还进一步引发了演讲时候的紧张情绪,导致我在本已够复杂的主讲内容中插入了更多的“新名词”,可能让听众感到信息爆炸,堕入雾里。

但接下来,申导的反馈意见无异于给了我一记当头棒喝,把我震醒了:培训课程设计可以有15分钟的,也可以有1个小时,甚至给定时间还有半天、一天的,你也可能准备很多内容。但演讲者需要聚焦,想清楚最想表达给听众的是什么。如果想清楚这点,那么讲一个小时你会知道该围绕什么核心展开;讲15分钟也能讲清楚,内容在哪里倾斜侧重,该一笔带过的也知道怎么带过。

“火把教练”,教练之箭 —— “不识庐山真面目,只缘身在此山中”

在“火把教练”的环节,每人充当教练的角色轮流向案主客户发问。

在教练过程当中,我们更应该关注案主,而不是优先关注案主所描述的案例中人或事细节,毕竟经由案主口中所描述的“客观事实”,已经是带有案主主观的视角和观点。带有“滤镜”的信息,很容易把教练的思绪带偏,无法更客观的帮助案主理清思路和价值。

但第二轮过后,大家都不约而同地深究案主所描述的案情,甚至开始根据“案情”提供各种详细方案。

在反思反馈阶段,导师们跟大家一起回顾了教练之箭的几个要点,总结了适才的练习过程,我回想起每个人问的问题,思索所问问题的角度和思路,发现都过分陷入了案例细节里面,而忽略了本次引导的根本目的,是帮助案主客户理清思路,解决期望目标。

换位思考,自我察觉,内观自变 —— “以人为镜,可以明得失”

在引导师练习中,我在台上不经意的就会代入到现实中的Scrum Master或者Agile Coach角色。现实中这个角色,需要从“引领”到“跟随”,从咨询—培训-导师-引导-教练的各个角色不断游走,在转换中容易迷失自我,导致在引导的过程中变得不够中立客观,给出带有暗示性、偏向性的意见。

而在角色扮演游戏里的收尾阶段,我们每个人则需要不停地转变角色,表达不同的视角和观点。

这两个环节引发了我的深思。在日常实际工作或生活中,我们既要很清晰自己的定位,以及应该聚焦的核心点,避免被其他观点牵着鼻子走;又要多换位思考,尝试从不同视角获得更多更准确的全局信息,避免视野过于狭隘,固执己见。

Scrum Master或者Agile Coach在组织设计或转型中,往往是变革的先驱者。因此变革就应该先从自身开始,随时“吾日三省吾身”,进一步打磨自己的能力。

组织设计,系统思考 —— 敢于突破思维茧房,勇于蜕变

在最后一个沙盘演练中,我们几位准CSP一起讨论探究组织设计的“动”与“静”。我们要在给定的条件中,设计并组建有效的,满足条件的团队。

这个练习并没有所谓的“正确答案”或者“最佳答案”,解题思路更不是唯一,更重要的是过程中的思路。在演练当中,随着给出的难题越来越苛刻,各人在讨论中给出的方案,越容易直接参照自身现实中的情况,甚至放弃一些根本性的原则。

Scrum Master或者Agile Coach作为变革的先驱者,在基于对现状的了解,应该清楚认知到外部的需求和变化是永远不可控的,因为思维必须大胆突破现有的框架,从更高层次、从更广阔的系统思考的角度考虑组织设计,而非单纯为了短期利益成事而安于现状。

LS引导工具箱 —— “工欲善其事,必先利其器”、

我是在A-CSM的课程里首次接触LS释放性结构引导工具箱。我发现很多工具,在日常工作中都用上,并发挥到良好作用,例如协助PO梳理用户故事地图、引导Scrum团队迭代回顾会等。

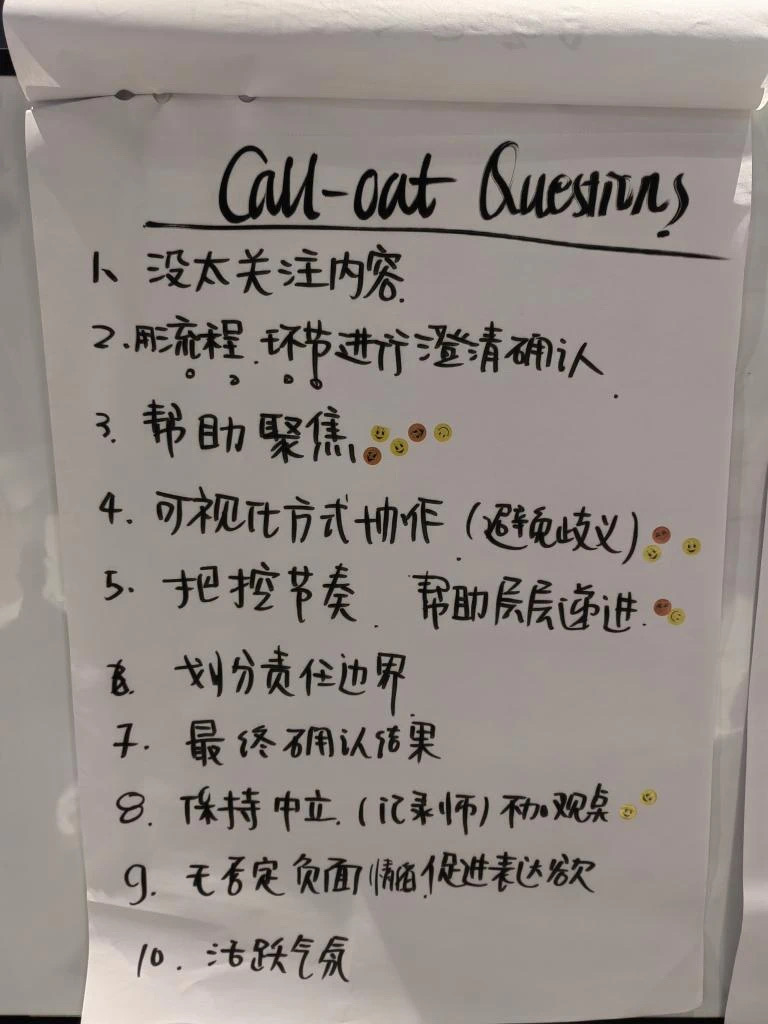

今次CSP课程中,从一开始的“电梯演讲”,到在“火把教练”练习中的Call-out Question,再到“金鱼缸会谈”的升级版“大型智囊团”,两位导师展示了不少引导工具的实际运用,在课堂引领和交互方面的效果毋庸置疑。

写在最后 —— 醍醐灌顶,易筋洗髓

即使CSP的学习仅有短短两天就结束,但我对教练技巧、引导工具的探索和学习方兴未艾。这让我想起Scrum的其中一个内核精神:以终为始。

临走时,我再看了一眼贴在门口的CSP课程海报,然后心满意足地离开。脑海里仍记得它上面书写着:从“优秀”到“卓越”。乘风而来,满载而归。