为什么OKR在敏捷项目管理中有效

申导Jacky|敏捷项目管理A-CSM认证线上4月19-20日「周末班」Scrum培训认证敏捷教练进阶

2025年4月7日掌握AI提示词工程,打造百倍效能的办公高手

2025年4月10日在敏捷项目管理当中应用OKR,能够有效支撑业务敏捷核心价值观中的透明度原则,促进企业战略、团队工作目标在纵向上的对齐,此外,OKR可量化评估项目团队的实施成果,与预期之间的差距,指引后续方向。

在传统瀑布式项目管理环境中,由于长周期规划、刚性需求冻结(即不允许随意在中途修改工作内容)等特性,OKRs难以发挥实时反馈与快速调整的优势。此时建议优先构建敏捷基础能力,再逐步引入OKR体系。

OKR的组成部份

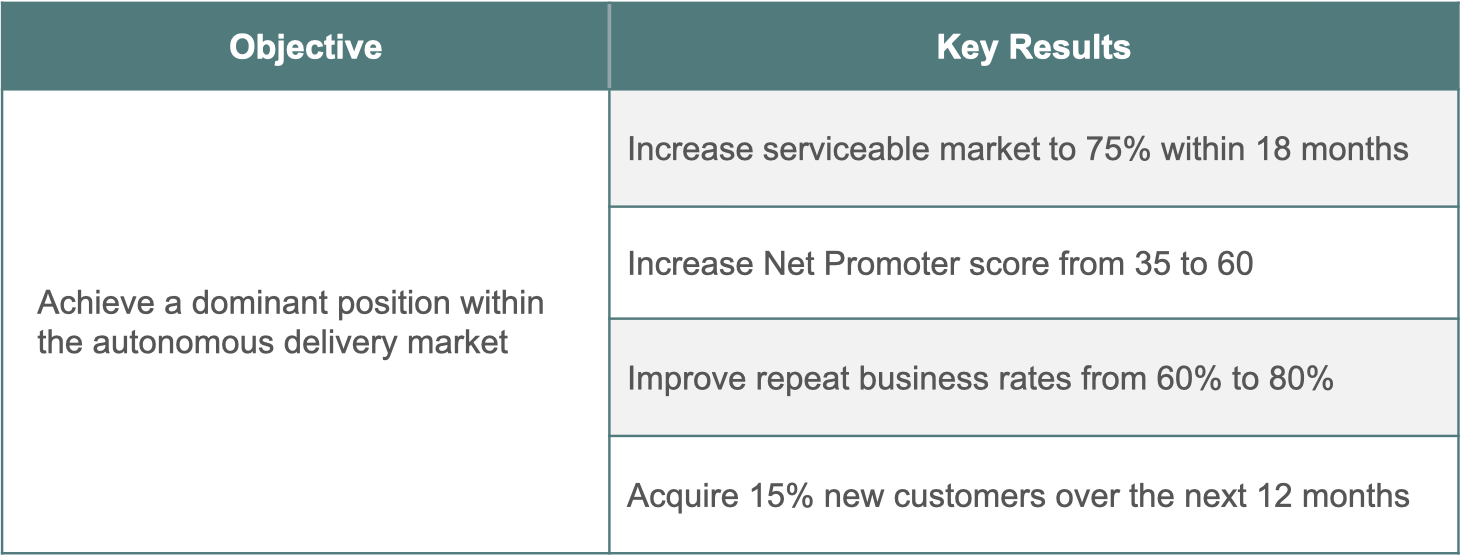

OKRs的简洁性也是其广受欢迎的重要原因,主要组成部份为:

O,即”目标”(Objective)

KR,即”关键成果”(Key Results)

“目标”(Objective)定义组织追求的业务成果,”关键成果”(Key Results)则是衡量目标达成进度的可量化指标。每个目标通常对应2-5个关键成果。

使用OKR进行季度工作追踪

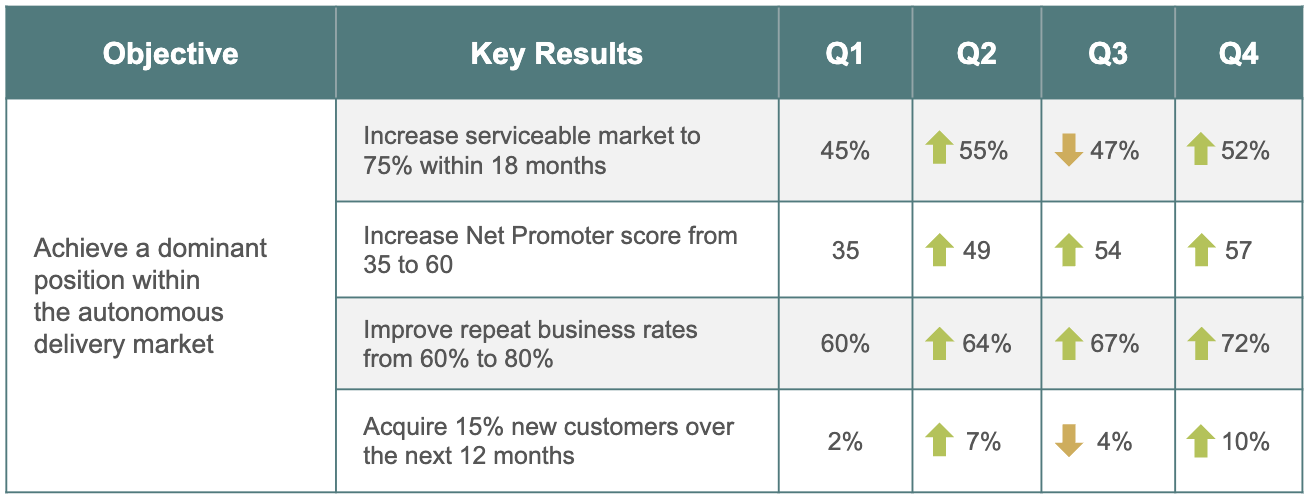

OKRs支持持续进度追踪,驱动组织及时采取纠偏或强化成功实践。每个关键成果应具备可分级度量能力(通常以百分比呈现)。鉴于企业战略调整存在滞后效应,建议按季度评估关键成果进展,并通过战略组合评审进行校准。图5展示了季度度量机制。

图5. 季度性关键成果追踪

多维度关键成果的价值在此凸显:单一指标无法完整反映进展全貌。部分成果随工作推进提升,另一些可能出现逆向波动。这种多维视角为计划调整提供决策依据。

OKR的更多经典应用场景

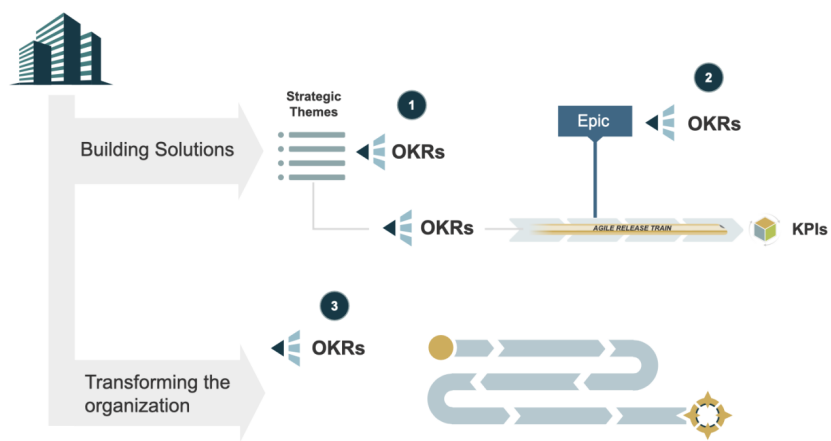

1增强企业的战略穿透力:

通过OKR构建战略主题的量化表达,确保投资方向、团队目标是与企业业务战略同频共振的。

2定义史诗Epic与精简业务用例的商业价值:

将大型举措分解为可衡量的业务成果,例如某Epic为提升客户门店体验提升。

3设定组织转型的改进目标:

用量化指标追踪转型成熟度的演进,如:交付周期从8周压缩至3周。

好的OKR该满足什么标准

精心设计的OKR能够有效对齐个体与团队的可量化目标,而低效的OKR则可能适得其反。常见误区包括:将常规运营活动替代为战略目标、聚焦产出而非成果、将关键成果定义为任务清单等。

优质的目标(Objective)应具备以下特征

激励性,目标应描述重要且有价值的战略方向,具有适度挑战性,能够激发团队突破舒适区。例如:”重塑客户数字体验”而非”完成季度系统升级”。

清晰易记:采用简洁有力的表述,通常设置3-5个目标。避免使用量化指标(这些应体现在关键成果中),例如:”建立行业领先的数据安全体系”。

类型明确,区分承诺型与进取型目标:

承诺型:必须达成的基线要求(如合规性改进)

进取型:突破性创新目标(如市场份额跃升),建议承诺型目标达成率100%,进取型目标60-70%为合理区间。

工作优化导向,识别目标类型差异:

业务交付类:聚焦解决方案开发,关键成果侧重业务指标

流程改进类:关注效能提升,如交付周期、等待时长等

每个目标对应2-5个关键成果(Key Results),优质关键成果应满足

价值导向:聚焦成果而非活动本身。可通过三问实现转化:

该活动的预期影响是什么?

如何量化验证影响效果?

期望达成的可测量结果是什么?

可量化:每个关键成果须包含明确数值目标,混合使用先导指标(如用户参与度)与滞后指标(如营收增长),构建多维评估体系。

可评估,采用渐进式度量方式,避免二元判定。推荐表达格式:

从X提升至Y

从Y降低至X

持续高于X阈值

维持低于Y水平